巻き爪・陥入爪とは

足のトラブルの中でも特に多く見られるのが「巻き爪」や「陥入爪(かんにゅうそう)」です。どちらも爪の変形や周囲の皮膚への刺激によって、痛みや炎症を引き起こすことがあり、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

足のトラブルの中でも特に多く見られるのが「巻き爪」や「陥入爪(かんにゅうそう)」です。どちらも爪の変形や周囲の皮膚への刺激によって、痛みや炎症を引き起こすことがあり、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

巻き爪とは、爪の両端が内側に強く湾曲して、爪がくい込むような形になってしまう状態を指します。特に親指の爪に多く見られますが、その他の指に起こることもあります。一方、陥入爪は、伸びてきた爪の先端が皮膚に深く食い込み、炎症や化膿を起こしてしまう状態をいいます。巻き爪が進行した結果、陥入爪になることもあります。

いずれも自然に治ることは少なく、放置すると痛みが悪化したり、歩行に支障をきたしたり、細菌感染による化膿を招くこともあるため、早めの対応が大切です。

巻き爪・陥入爪の原因

巻き爪や陥入爪は、さまざまな要因が重なって起こります。代表的な原因として、以下のようなものが挙げられます。

1. 深爪や間違った爪の切り方

爪の角を深く切ってしまうと、爪が皮膚に食い込みやすくなります。特に「U字型」や「丸く整える」ような切り方は、巻き爪や陥入爪の原因になりやすいので注意が必要です。

2. きつい靴やハイヒールの長時間使用

サイズが合っていない靴や、つま先が細く圧迫の強い靴を履くと、足の指が締めつけられ、爪に強い力がかかります。これが長期間続くと、爪が変形して巻き爪を引き起こす可能性があります。

3. 歩行の癖や体重のかかり方

歩き方の癖や運動習慣によって、特定の指に負担が集中すると、爪の成長方向に影響を与えることがあります。また、高齢者や運動不足の方では足の筋力が落ち、足指をうまく使えないことから巻き爪になりやすくなることもあります。

4. 爪の病気(爪水虫など)

白癬菌による「爪白癬」や外傷によって爪が厚くなると、変形や巻き込みが起こりやすくなります。

巻き爪・陥入爪の症状

巻き爪や陥入爪が進行すると、以下のような症状が現れます。

軽度の段階

- 爪の両端が内側に湾曲している

- 靴を履いたときに違和感がある

- 爪周辺に軽い圧痛がある

中等度〜重度の段階

- 歩くだけで強い痛みを感じる

- 爪が皮膚に深く食い込み、炎症や腫れが出てくる

- 膿がたまり化膿する(細菌感染)

- 赤く盛り上がった肉芽組織ができる

放っておくと、靴を履くことが困難になったり、歩行が制限されて日常生活に支障をきたすことがあります。また、高齢の方や糖尿病のある方では、感染が広がりやすく、注意が必要です。

巻き爪・陥入爪の治療方法

当院では、症状の程度や患者様のライフスタイルに応じて、複数の治療法をご提案しています。以下は主な治療法です。

1. 保存療法(軽度の症状)

テーピング法

皮膚を引っ張って爪の食い込みを軽減します。初期段階で効果が期待できます。

皮膚を引っ張って爪の食い込みを軽減します。初期段階で効果が期待できます。

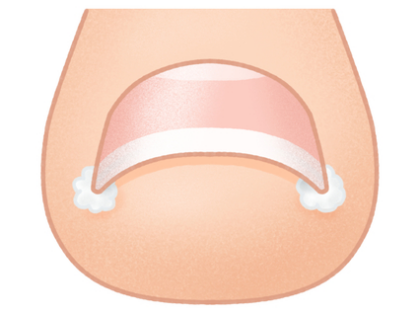

コットンパッキング法

爪と皮膚の間にコットンを挟み、圧迫を和らげます。

爪と皮膚の間にコットンを挟み、圧迫を和らげます。

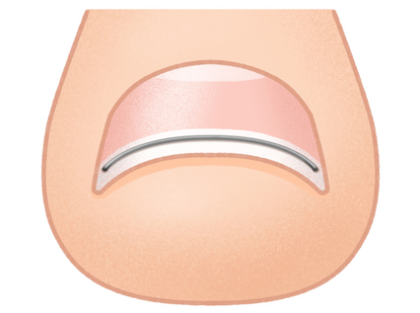

2. ワイヤー矯正法

爪に専用のワイヤーを取り付けて、巻き込まれた形を徐々に正常な形へ戻していく方法です。日常生活に支障が少なく、痛みを伴わないのが特徴です。一定期間継続して装着する必要がありますが、再発予防にも効果があります。

爪に専用のワイヤーを取り付けて、巻き込まれた形を徐々に正常な形へ戻していく方法です。日常生活に支障が少なく、痛みを伴わないのが特徴です。一定期間継続して装着する必要がありますが、再発予防にも効果があります。

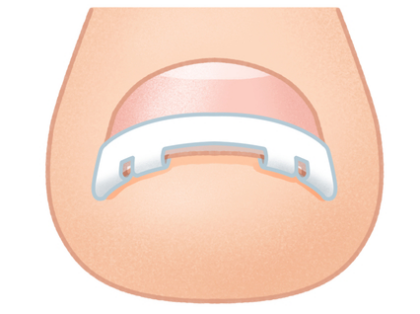

3. 形状記憶合金を用いた矯正具(巻き爪マイスターなど)

形状記憶合金の特性を活かして、爪の湾曲を少しずつ矯正していく方法です。爪に直接装着し、数週間から数カ月かけて形を整えていきます。

形状記憶合金の特性を活かして、爪の湾曲を少しずつ矯正していく方法です。爪に直接装着し、数週間から数カ月かけて形を整えていきます。

4. 外科的処置(重度・再発を繰り返す場合)

炎症や化膿が強い場合や、再発を繰り返すケースでは、爪の一部を切除したり、爪母(爪を作る部分)に対する処置を行うことがあります。局所麻酔下で行われ、短時間で終了します。

日常生活での注意点と予防

治療後の再発予防や日常的なケアも大切です。

- 爪はまっすぐ切り、角を深く切り込まない

- 足に合った靴を選ぶ(つま先に余裕があるもの)

- 足の衛生を保ち、湿気を避ける

- 爪の変色や厚みがある場合は早めに医療機関で相談する

巻き爪・陥入爪でお困りの方は当院にご相談ください。

巻き爪や陥入爪は、「よくあること」と軽く見られがちですが、放置すると日常生活に支障をきたすだけでなく、感染症や炎症のリスクを高めることにもなります。

痛みや違和感に気づいた時点で、できるだけ早く専門の医師にご相談いただくことをおすすめします。症状に応じて、負担の少ない方法で改善を図ることが可能です。少しでも気になる方は、お気軽にご相談ください。